書道は「紙に文字を書く」という行為に留まらず、心の落ち着きや集中力を高める奥深いアートでもあります。私が初めて筆を握ったときは、正直言って「自分に続けられるのかな…」と不安でした。

しかし、正しい練習法を意識して取り組んだ結果、3ヶ月ほどで「自分でも上手く書けるようになった!」と実感できる変化が得られました。本記事では、初心者でも短期間で上達を感じられる練習法やコツをお伝えします。

書道の上達とは何か?

上達の基準をはっきりさせよう

書道における「上達」は、ただ文字がきれいに見えるようになることだけではありません。私が先生に最初に指摘されたのは「文字の形に対する理解」や「余白の取り方」が何より大事だということでした。具体的には、以下の要素が合わさって“上達”といえます。

- 基本筆法の理解と実践

止め・はね・はらいが正しくできるようになり、文字の一画一画が安定する。 - 字形と全体バランスの把握

漢字や仮名の形を正確に把握し、書き終わったときに“崩れ”が少なくなる。 - 運筆のスムーズさ

筆を紙から離すタイミングや、墨の含ませ方が板につき、筆の動きに迷いがなくなる。 - 書き手の個性が自然に出る

同じ見本を手本にしていても、最終的には「自分らしい線の勢い」や「柔らかさ」が出てくると、書く楽しさがグッと増します。

体験談:上達の指標を知らないと自分の成長に気づけない

私が書道を始めたときは、上達の基準を曖昧にしていました。毎回ただ漠然と「字がうまくなりたい」と思いながら書いていたのです。その結果、どこをどう直したらいいか分からず、気持ちが続かなくなることもしばしば…。

しかし、先生に「今週は止めの練習」「来週は字形のバランスに集中してみよう」とアドバイスをもらってから、自分の成長に気づきやすくなり、モチベーションが上がりました。「ここが前よりうまくなった!」と実感できる指標があると、楽しく取り組めるのでおすすめです。

書道の基本準備

まずは道具をそろえる

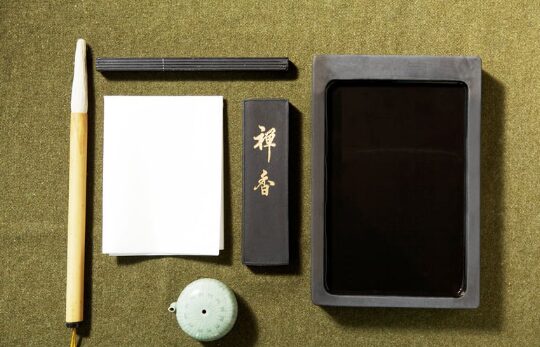

初心者がスムーズに始めるために、最低限用意すべき道具は以下の通りです。

- 筆

- 半紙用の中筆1〜2本を用意。

- 筆の硬さに迷う場合は「やや硬め」を選ぶと扱いやすいです。

- 墨(または墨汁)

- 墨汁を使えば手軽ですが、固形の墨を磨る体験もおすすめ。

- 墨を磨る過程が書道の“心を整える時間”にもなります。

- 半紙

- たくさん練習するので安価なものを十分な枚数確保。

- 気兼ねなく使えるだけ用意しておくと上達スピードが違います。

- 下敷き・文鎮

- 墨が滲みるのを防ぎ、紙がずれないように固定するために必須。

- 墨が滲みるのを防ぎ、紙がずれないように固定するために必須。

体験談:筆選びで苦戦した私

最初に筆を購入するとき、私は「高い筆ほどいいのかな?」と思って結構な値段のものを買いました。ところがコシが柔らかすぎて、初心者の私には扱いが難しく、線がヨレヨレに…。後日、教室の先生に相談したところ「硬めの中筆から始めた方が筆の動きを掴みやすい」とアドバイスを受け、筆を変えたら劇的に文字が整いやすくなりました。道具選びは、上達ペースを左右する大切なポイントです。

3ヶ月で上達を目指すための効果的な練習法

書道は、正しい方向性の練習を重ねることで確実にレベルアップしていきます。ここでは3ヶ月を目安にステップアップしていくためのプランを紹介します。

【3ヶ月の全体スケジュ-ル】

- 1ヶ月目:基本筆法と文字バランスを徹底的に練習

- 2ヶ月目:練習文字数を増やし、運筆のリズムやスピードを意識

- 3ヶ月目:作品づくりを目標に総合力を高める

1ヶ月目:基礎力を固める

- 姿勢と筆の持ち方の確認

- 背筋を伸ばし、肩の力を抜く。

- 筆は親指・人差し指・中指の3本で軽くホールドする。

- 基本筆法の練習

- 止め・はね・はらいを反復練習。

- 線を引くだけでも筆圧やコントロールのコツが身につく。

- シンプルな文字からスタート

- 「永字八法」で有名な「永」や、「花」「春」「大」など画数が多すぎない漢字。

- ひらがなの「あ」「い」「う」も構えや筆先の動きを意識しやすい。

【体験談:止め・はね・はらいの重要性を知ったエピソード】

私が一番最初につまずいたのは「はね」です。筆先が紙からパッと離れる瞬間、なんとなく力を込めすぎてしまい、紙を引っかいてしまうことが多かったんですね。でも、ゆっくりとした速度で筆を動かし、「ここで筆を持ち上げるぞ」というタイミングを意識するようにしたら、急にスムーズにいくようになりました。最初は思ったよりゆっくりでもいいので、一画ずつ丁寧に書き込むことが大切だと痛感しました。

2ヶ月目:量とリズムを意識

- お手本を決めて集中的に練習

- お手本は教本や書道サイトなどを参考に。

- 1回の練習で5〜10文字を重点的に書くと効率的。

- スピード練習とゆっくり練習の両立

- ゆっくり書いて筆先の感覚を掴む時間と、ある程度の速度で書いてみる時間をバランスよく設ける。

- 記録を残して変化を追う

- 1週間ごとの練習成果をスマホで撮影。

- 最初の頃と比較すると自分の成長が実感しやすい。

【体験談:スピード練習の面白さ】

私が2ヶ月目に突入したとき、先生から「ちょっと早書きも取り入れてみて」と言われました。最初は「早く書いたら乱れそう…」と不安でしたが、やってみると意外に線に勢いが出て面白いんです。

もちろん、最初は失敗した文字だらけになるのですが、そこから学んだのは「どこで力を抜けば線がのびやかになるか」というポイント。早く書くとごまかしがきかず、筆のブレや余計な力がよく分かるため、むしろ自分の弱点を見つけやすかったです。

3ヶ月目:作品づくりと総合力アップ

- 短い言葉やフレーズを選ぶ

- 四字熟語や2〜5文字程度の言葉など、長すぎないものを選ぶ。

- 例:「夢」「花鳥風月」「一期一会」など。

- レイアウトと余白を意識

- 文字だけでなく、上下左右の空間が美しく見えるように配置を考える。

- 細かい位置決めは下書きで紙に薄い線を引くなど工夫してもOK。

- 清書への集中

- 清書する日に30分〜1時間ほどまとまった時間をとり、集中力を最大限に高める。

【体験談:初めて作品を仕上げたときの感動】

私が3ヶ月目に入って初めて「作品らしきもの」を書いたのは、好きな四字熟語を選んだときでした。いざ仕上げとなると、文字の大きさや配置を微調整したくて何度も書き直し…(笑)。

それでも、最終的に自分で納得できる一枚が書けたときは本当に嬉しかったです。今でもその作品は部屋に飾っていて、見るたびに「ここまで上達したんだな」と思い出してはやる気をもらっています。

モチベーションを維持するコツ

書道は習慣づけが大切ですが、一人で練習していると途中で「ちょっと飽きてきた…」となりがち。そこで、私が実際に試して効果を感じたモチベーション維持の方法を紹介します。

- 上達の“見える化”

- 毎日の練習結果を撮影し、フォルダに日付順に保存。

- 定期的に振り返ると「最初はあんなに下手だったのに…!」と成長を実感できる。

- 教室やオンラインレッスンを活用

- 定期的にプロのアドバイスを受けると、独学では気づけないクセが直りやすい。

- 書道教室に行く時間がなくても、オンライン添削サービスを使う手もあります。

- SNSやコミュニティで作品を共有

- 作品を投稿すると、いいねやコメントで励ましがもらえる。

- 他の人の作品を見ると新たな刺激を受けて創作意欲がわきます。

- 小さな目標をこまめに設定

- 「今週はあ行のひらがなを徹底的にマスターする」など、細分化した目標に。

- 達成しやすいタスクをクリアしていくと、やる気を持続しやすい。

【体験談:SNSで得られた意外なつながり】

私が始めた頃、書道の進捗をSNSに投稿してみたら、思わぬ反応が返ってきたんです。「私も書道やっています!」とか「どうやって練習してるんですか?」などのコメントをもらったことで、“一人じゃない”と感じられ、さらに楽しくなりました。人との交流が増えると、自分の作品に対する意識や向上心が自然と高まるんですよね。

まとめ

書道は、「上達の指標」を明確にし、正しい練習法をコツコツ続けることで、初心者でも3ヶ月ほどで大きな進歩を感じられる魅力的な世界です。

まずは道具選びから丁寧にスタートし、1ヶ月目は基本筆法を徹底的に身につけ、2ヶ月目には文字数を増やして運筆のリズムを養い、3ヶ月目には作品づくりを目標に取り組んでみてください。途中でつまずいても、モチベーションを維持するコツを上手に活用すれば、楽しく練習を続けられるはずです。

私自身も、最初は止め・はね・はらいの感覚を掴むのに苦戦し、筆の扱いに戸惑う日々が続きました。しかし、練習を重ねるうちに「ここで筆圧を少し抜けばいいんだ」「この角度で筆を入れると線がきれいに伸びるんだ」という感覚を体で覚え、“書くこと”自体が楽しくなっていったのを今でもはっきり覚えています。書道は字形の美しさだけでなく、書いているときの集中力や心の安定感、そして作品を仕上げたときの達成感が得られる素晴らしい趣味です。

ぜひこの記事を参考に、あなたも3ヶ月後には「自分の字、上達したな」と実感できるよう、楽しみながら書道ライフを満喫してください。上達への道は地道なようでいて、確実に目に見える形で自分を成長させてくれます。あなたの書道の旅が充実したものになるよう、心から応援しています。

コメント