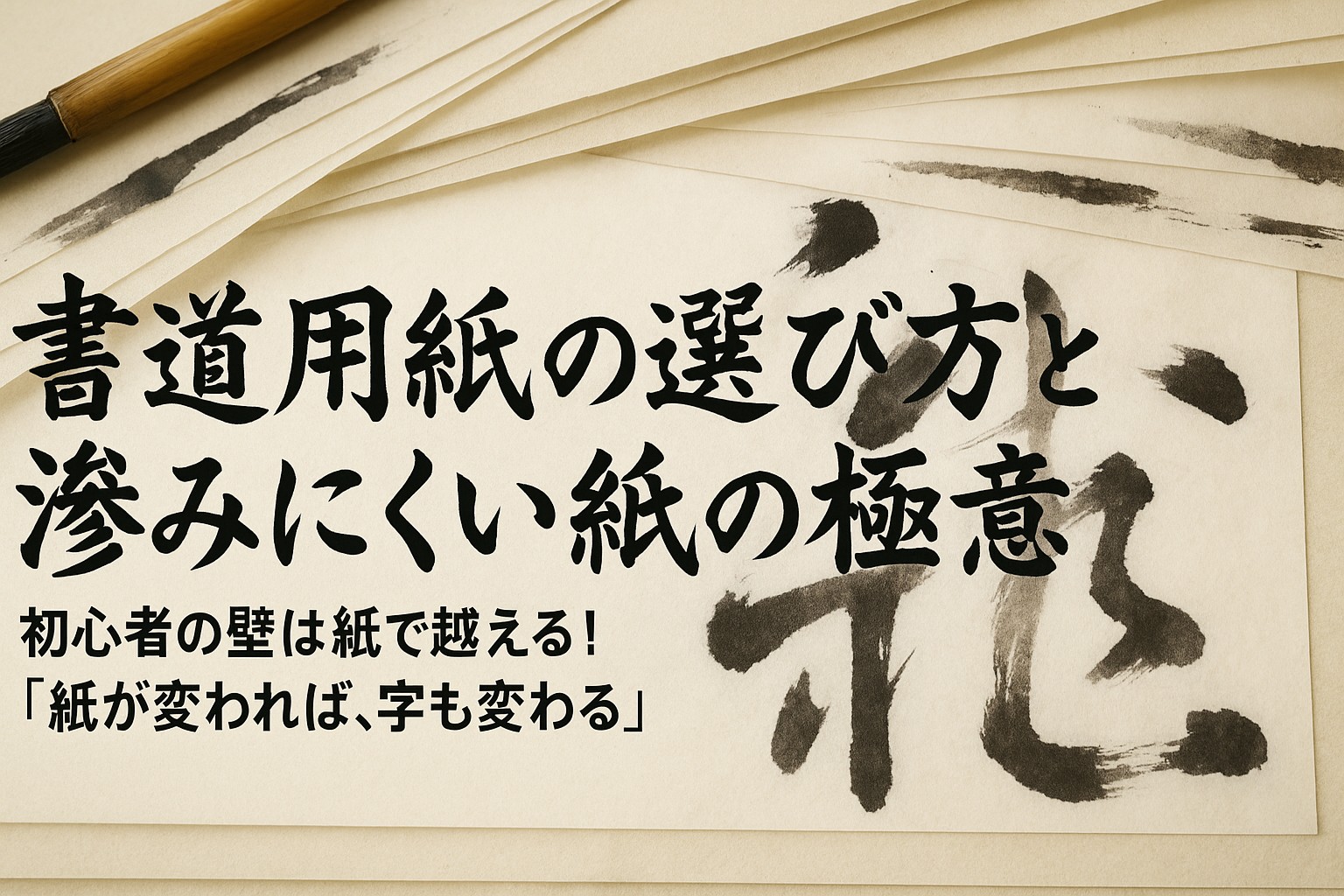

書道を始めたばかりの方にとって、「どの紙を選べばいいのか」は最初の壁です。

「すぐに滲んでしまう…」「筆が走らない…」そんな悩みは、紙の種類が原因かもしれません。

本記事では、初心者~中級者の方を対象に、滲みにくい書道用紙の選び方や特徴を、図表を交えてわかりやすく解説します。

「失敗しない紙選び」をしたい方は、ぜひ参考にしてください。

書道用紙とは?その役割と基本知識

書道において、筆・墨・紙・硯は「文房四宝」と呼ばれ、どれが欠けても作品の完成度に影響します。特に「紙」は、墨の含み方、筆の運び、そして滲みや線の表現に大きく関わるため、選び方が非常に重要です。

書道用紙には多様な種類があり、用途や書風、技術レベルによって最適な紙は変わります。紙の選定次第で、初心者でも美しい線が出せるようになる一方、合わない紙を使うと墨が滲みすぎて思うような線が引けないということも起こり得ます。

以下の表は、書道用紙の役割と基本的な性質を整理したものです。

| 用紙の要素 | 内容 |

| 吸収性 | 墨をどれだけ吸うか。 高すぎると滲みすぎることも |

| にじみ | 墨が紙に広がる性質。 適度なにじみが美しいことも |

| 紙質 | 繊維の密度や表面のなめらかさ |

| 厚み | 軽く書けるか、筆圧に耐えるかに影響 |

| 価格帯 | 手漉きは高価、機械漉きは安価 |

書道って“筆が命”って思ってたけど、紙もこんなに奥が深いとは……。道具を選ぶ段階から作品作りが始まってるんですね。

書道用紙は“舞台”のようなもの。どんなに良い筆でも紙が合わなければ、線の表現力は半減します。紙選びは書家のこだわりが出るところです。

書道用紙の主な種類と特徴

書道用紙には多くの種類があり、それぞれに特性があります。

「にじみやすさ」「筆運び」「価格」「耐久性」など、選ぶ基準は目的やレベルによって異なります。

ここでは主に使われる代表的な書道紙の違いを、3つの観点から見ていきましょう。

機械漉きと手漉きの違い

書道紙には大きく分けて「機械漉き」と「手漉き」の2種類があります。

それぞれの特徴を比較した表がこちらです。

| 比較項目 | 機械漉き | 手漉き |

| 製造方法 | 工場で大量生産 | 職人が一枚一枚漉く |

| 特徴 | 均一な紙質で安価、初心者向き | 個体差があり風合いがある、上級者向き |

| にじみ | 比較的少なめ | 紙によって強く出ることも |

| 書き味 | なめらか | 筆が引っかかる感じあり(味が出る) |

| 価格 | 安い(1枚数円〜) | 高価(1枚数十円〜) |

滲みやすい紙 vs 滲みにくい紙

にじみの強さは、書道紙を選ぶうえで非常に重要なポイントです。

特に初心者にとっては「にじみにくい紙」を選ぶことで線の練習がしやすくなります。

| 紙のタイプ | 滲みの特徴 | おすすめレベル | 用途例 |

| 滲みやすい紙 | 墨が柔らかく広がる | 中級~上級者 | かな書、にじみの表現を活かした書 |

| 滲みにくい紙 | 線がくっきり出る | 初心者~中級者 | 楷書、練習用、作品提出用 |

※滲みにくい紙には「加工紙」や「光沢紙」なども含まれます。

初心者におすすめの用紙とその理由

初心者が最初に手に取るべき紙は「機械漉き」「滲みにくい加工紙」「厚めの紙」が基本です。

墨の吸収が穏やかで、線がコントロールしやすいためです。

| 製品名例 | 特徴 | 初心者へのメリット |

| 天神半紙(加工紙) | 表面が滑らか、にじみを抑える | 線がきれいに出る、失敗が減る |

| 彩雲紙 | やや厚め、練習に適した質感 | 墨だまりしにくく、筆運びが安定 |

| 教育用書写紙 | 小学生など教育現場向け | 滲みが少なくコスパが高い |

“滲み=失敗”と思ってたけど、上級者はあえてにじませて表現してるんですね。紙の特性って奥が深い…!

初心者こそ滲みにくい紙で“成功体験”を重ねることが大切。紙選びが上達への近道になります。

滲みにくい書道用紙の選び方

「どうしてこんなににじむの?」

書道初心者の多くが最初に感じる壁が、「紙によるにじみの差」です。

筆者も最初、100均で購入した半紙で練習を始めましたが、墨がじわっと広がってしまい、見本のようなシャープな線がまったく引けませんでした。

その後、書道教室の先生にすすめられて使ったのが「天神半紙(加工紙)」。

同じように書いているのに、にじまず、線がくっきり!「あれ?私ってこんなに上手だった?」と錯覚したほどです。

滲みにくい紙には、素材や加工の違いが影響しています。下記の表に代表的なポイントをまとめました。

滲みにくい紙の選び方一覧

| 特性 | 選び方のポイント | 解説 |

| 繊維の密度 | 密なほどにじみにくい | 楮や三椏が代表素材 |

| 加工の有無 | 表面加工ありはにじみにくい | 天神半紙などに見られる光沢感 |

| 厚み | 厚めの紙ほど吸収がゆるやか | 墨だまりが減る |

| 実際の試し書き | 店頭での試筆やレビューが重要 | 購入前に試し書きできる店も◎ |

違う紙に替えただけで「賞を受賞」

筆者の友人(高校書道部)は、書道コンクールで毎年「参加賞」止まりでした。

ある年、顧問にすすめられて用紙を変えたところ(滲みにくくてやや厚みのある加工紙)、筆の線が劇的に改善。結果、その年は「優秀賞」を受賞しました。

本人いわく「筆使いは変えてない。紙でここまで違うのかと驚いた」とのこと。

紙選びが、作品の“伝わり方”を変える好例です。

滲みにくい紙・比較表(体験ベース)

| 商品名 | 特徴 | 体験評価 |

| 天神半紙 | 加工紙・安定した線 | 初心者でも線がくっきり出た。にじみほぼなし。 |

| 彩雲紙 | 厚手・教育用にも人気 | 墨のにじみ少。落ち着いて練習できる紙質。 |

| 無印半紙(非加工) | 滲みやすいが安価 | 線が広がって練習にならず…。 |

用紙ひとつで“自分の字”がここまで変わるとは思ってなかった…。高い紙じゃなくても、“合う紙”があるって知れたのは大きい。

私も昔、にじみやすい紙で悩みました。

今は書道教室で“必ず最初は加工紙を使ってもらう”ようにしています。生徒の上達スピードが全然違うんです。

シーン別おすすめ書道用紙

書道用紙の選び方は、「誰が・どんな目的で使うか」によって変わります。

初心者の練習用と、コンクール提出用では求められる紙質がまったく異なります。

ここでは、「子ども」「大人の練習用」「作品制作」の3シーンに分けて、実際の使用感や体験をもとにおすすめ用紙をご紹介します。

子ども・初心者向け|安心して書ける紙が最優先

小学生の書写授業や書道を始めたばかりの方には、滲みにくく、墨が裏抜けしにくい紙がおすすめです。

筆者の子どもが通う小学校では、「教育用書写紙(光沢あり)」が使用されています。最初に家で練習した100均の紙と比べ、「文字がはっきりしてる」「書きやすい」と子ども自身も違いを実感していました。

| 商品名 | 特徴 | 使用感 |

| 教育用書写紙 | 滲みが少ない、厚みあり | 墨だまりせず、線の輪郭がはっきり見える |

| 彩雲紙 | 教育用に作られた練習紙 | 筆が紙に引っかからず、スムーズに運べる |

| 滲み止め半紙 | 加工あり、低価格 | 子どもが安心して練習できる定番紙 |

臨書・競書用|見栄えとバランスが重視される

書道教室や検定用の課題を提出する際は、「墨の濃淡が出やすく、線が締まる紙」がおすすめです。

筆者は、昇段試験で使用した「雲龍紙(中級者用)」で、滲みの少なさと光沢に助けられ、筆跡に自信が持てました。

| 商品名 | 特徴 | 使用感 |

| 雲龍紙 | 高級感あり、墨の発色が良い | 緊張感ある仕上がり。 提出用に最適 |

| 清書用加工紙 | 均一な紙質、安定感あり | 課題提出時に選ばれやすい。 線がブレにくい |

| 天神半紙(上質) | 高校書道部などで人気 | 滲まず、筆圧が乗った表現も出しやすい |

大筆作品・アート作品用|にじみや個性を活かす紙

水墨画や大字書、パフォーマンス書道では、あえてにじみを活かした表現をします。

筆者が一度、大筆を使ってイベント作品を書いた際には、「手漉き画仙紙」を使用。墨が生き物のように広がる様子に、「これが書の表現か!」と感動しました。

| 商品名 | 特徴 | 使用感 |

| 手漉き画仙紙 | にじみが美しい 個体差あり | 大胆な表現に向く、迫力ある作品に仕上がる |

| 麻混合紙 | 繊維が強く破れにくい | 長尺の書道に最適。 大筆で書いても破けにくい |

| アート用濃淡紙 | 墨の濃淡を楽しめる仕様 | にじみをデザインとして活用可能 |

子どもの練習にも“いい紙”を使ってあげると、書くのが楽しくなるみたいです。正直、紙なんて…と思ってましたが、実感しました。

用途に合った紙を選ぶのはプロでも難しいところ。

でも、合う紙を見つけたときの“ぴったり感”はたまらない。生徒にも必ず“紙も筆も合わせて考えてね”と伝えています。

滲みにくい紙ベスト3【筆者おすすめ】

ここでは、筆者自身が実際に使用し、「にじみにくくて書きやすかった」と感じた書道用紙をベスト3形式でご紹介します。

用途別に紙を試してきた中で、特に初心者から中級者におすすめできる“失敗しにくい紙”を厳選しました。

第1位:天神半紙(加工紙)

特徴

表面がやや光沢を帯びており、墨の吸収が抑えられているため、にじみが極めて少ない。

筆運びも滑らかで、初心者から中級者まで幅広く使える。

体験談

最初に使った時、「自分の線がこんなに綺麗に見えるのか…!」と驚きました。

それまで“自分は不器用”と思っていたのですが、この紙に変えたら、同じように書いても線がキリッと引き締まり、書くのが楽しくなりました。

中学生の甥にも試してもらったところ、「これ、すごく書きやすい」と絶賛していました。

| 項目 | 内容 |

| にじみにくさ | ◎ 非常に少ない |

| 滑りやすさ | ◎ 初心者向け |

| 価格 | ○ 10円前後/枚 |

| 入手性 | ◎ 書道店・ネットでも購入可 |

第2位:彩雲紙(教育用)

特徴

やや厚手で、筆圧が安定しやすい。

教育現場でもよく採用されており、筆のコントロールがしやすいと評判。

体験談

娘の学校で使用されていたので、自宅練習でも取り入れてみたところ、にじみも少なく、書いたあとの墨の乗りも綺麗でした。

練習で何枚も使うにはちょうどよく、コストパフォーマンスも◎。

書道教室でもこれを採用しているところが多いと聞きました。

| 項目 | 内容 |

| にじみにくさ | ○ 適度な吸収 |

| 滑りやすさ | ○ 安定感あり |

| 価格 | ◎ 5〜7円/枚程度 |

| 入手性 | ○ ネット・文具店で入手可能 |

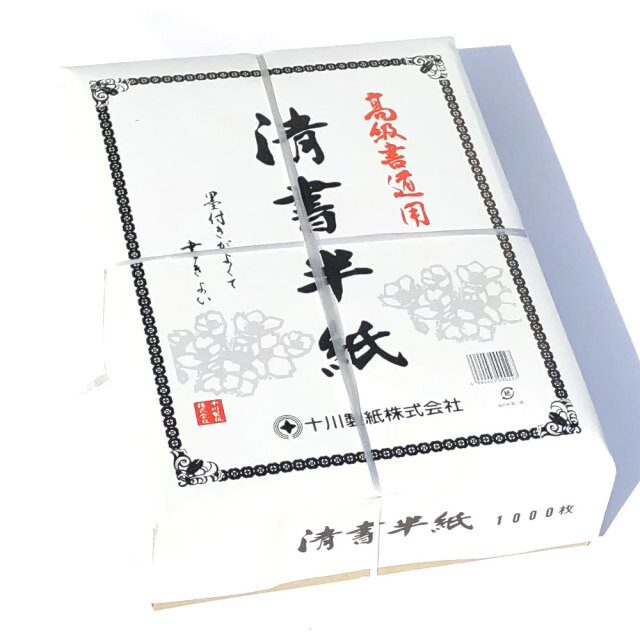

第3位:清書半紙(清書用)

特徴

清書や提出課題に使われることを想定した紙。

線がシャープに出やすく、やや光沢のある仕上がりで墨の発色も良い。

体験談

段位試験で使用しました。特に縦画・横画の重なりが潰れず、メリハリのある線が表現できました。

書道教室の先生からも「この紙、線が綺麗に見えるね」と言われ、自信につながった記憶があります。

| 項目 | 内容 |

| にじみにくさ | ◎ 提出用に適している |

| 滑りやすさ | △ 少し固めの質感 |

| 価格 | △ やや高め(15円〜) |

| 入手性 | △ 書道専門店中心 |

こうして比較すると、やっぱり“相性の良い紙”があるんだなと実感しました。自分用のベスト1を見つけたくなりますね。

“いい紙”って、技術を底上げしてくれる力があるんです。

にじみが少ないと、気持ちも安定して書けるので、特に清書のときは紙選びに妥協しません。

書道紙を選ぶ際の注意点と購入方法

「書道紙って、どこで買えばいいの?」「まとめ買いとバラ売り、どっちが得?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

筆者自身、書道を始めたばかりの頃は、ネットで安い紙を大量購入して失敗した経験があります。届いた紙はペラペラで、墨がにじみすぎて練習にならず、半分以上が無駄になってしまいました。

それ以来、信頼できる店舗やメーカーで少量から試すようになり、自分に合う紙が少しずつ分かってきました。

書道紙購入の方法比較

| 購入方法 | メリット | デメリット |

| 文具店・書道専門店 (実店舗) | 実物を確認できる 試筆ができる場合もあり | 店舗が少ない 営業時間が限られる |

| ネット通販 (Amazon・楽天など) | 種類が豊富 自宅で注文できる まとめ買いで割安 | 実際の書き味が確認できない 商品にバラつきあり |

| 書道教室経由・先生から紹介 | 教室推奨品のため安心 割引販売もある | 一般には入手しづらいことも |

少量で試せるかを確認する

→最初は100枚以上のまとめ買いではなく、10枚程度で紙質をチェックするのが安心です。

用途を明確にして選ぶ

→練習用なのか、清書用・作品提出用なのかを明確にして選びましょう。

保存方法にも気をつける

→湿気が多い場所では紙が反ったり変色することがあります。乾燥剤を入れて保管するのがおすすめです。

ちょっとした工夫で紙を無駄にしない方法

筆者は不要になった紙でも、片面だけを使って練習したり、折って小筆練習に再利用しています。

書道教室では「1枚の紙で何度も学べる」ことを教えられ、無駄のない練習ができるようになりました。

ネットで“安いから”と買った紙が思ってたのと違って…使わずじまいでした。

今は、先生にすすめられた紙を少しずつ試してます。

私は教室では“まず5枚だけ試してから”を徹底しています。

紙の個性を知るのも書の学び。保存も丁寧に扱うと、紙が長持ちしますよ。

まとめ|作品の質を高めるには紙選びから

書道において、紙は単なる「書くための道具」ではなく、作品の完成度を左右する重要な要素です。

特に初心者のうちは、にじみにくく線が安定する紙を選ぶことで、練習の効率が大きく変わります。

紙の種類や特性を知り、自分のレベルや目的に合ったものを選ぶことが、上達への近道です。

「どの紙を使うか」は、書き手の個性を活かす表現の第一歩。

ぜひ、本記事を参考に、“自分に合った一枚”を見つけてみてください。

コメント