日本の書道史に興味がある方、近代書道の発展を知りたい方、そして日下部鳴鶴という書家について詳しく学びたい方に向けた記事です。

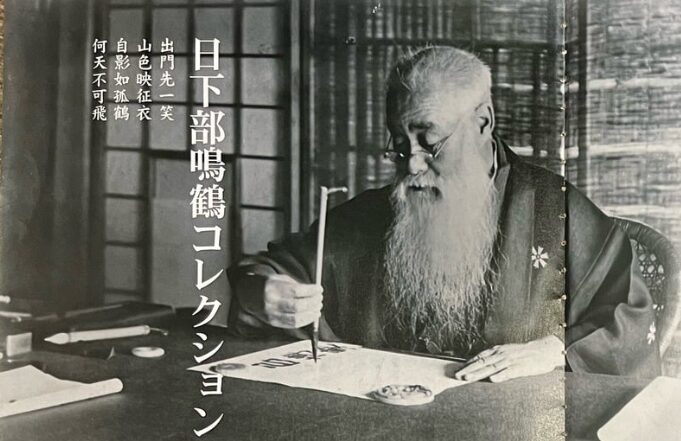

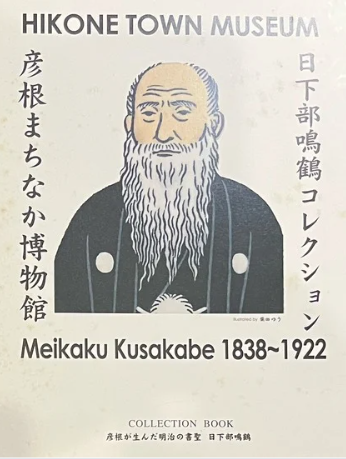

明治時代の書道界を革新し、「日本近代書道の父」と呼ばれる日下部鳴鶴の生涯、独自の書法、そして日本の書道界への影響を探ります。鳴鶴が確立した廻腕法や、3000人を超える門下生を持つ「鶴門」の形成など、現代の書道にも大きな影響を与え続ける彼の功績を、わかりやすく解説していきます。

彦根が生んだ書の巨匠|日下部鳴鶴の軌跡

私はある夏、彦根城博物館の特別展示で初めて日下部鳴鶴の作品と出会いました。展示された文字は、力強さに加えてどこかやわらかな情趣を湛えていて、ひと目でその魅力に引き込まれたのを覚えています。

その衝撃をきっかけに、私は鳴鶴の生涯を詳しく調べ始めました。

【生誕と環境】

彼は天保9年(1838年)、彦根藩士の家系に生まれます。22歳のとき、養子として井伊直弼に仕えることになりましたが、桜田門外の変で養父を喪うなど、若くして大きな転機に直面しました。

【官界から書の道へ】

明治維新後は新政府の書記官を務め、江戸期の御家流から唐様へ移行する行政文書の書式改革にも関わります。しかし、信頼していた大久保利通が暗殺されたことを機に、42歳で官職を辞して書の道に専念する決心を固めました。

【地元・彦根で大切にされる足跡】

生家跡がいまも保存されているのは、地元の人々が鳴鶴を「郷土が生んだ偉大な書の革新者」として大切に思っている証拠です。私自身がその跡地を訪ねたときは、「この小さな町から、近代書道史を塗り替えた人物が育ったのか」と感慨深く感じたものです。

鳴鶴って、最初は政治の世界にいたんですね。もし大久保利通の事件がなかったら、これほどまでに書の世界へ踏み込まなかったんじゃないかな?

そうかもしれませんね。でも官界で築いた人脈や仕事の経験が、後々、書家としての活動を後押ししたとも言われています。

組織づくりや弟子の育成において、官僚時代の知見が大いに役立ったんですよ。

このように、鳴鶴の歩みには激動の時代の変化が色濃く反映されており、若き日に味わった悲劇が逆に彼の情熱を燃え立たせる転機となりました。

地元・彦根を訪れると、町の随所に鳴鶴の面影が感じられ、その存在が今も息づいていることを実感できます。

「明治の三筆」が切り開いた新時代の書

日下部鳴鶴は、中林梧竹(なかばやし ごちく)、巌谷一六(いわや いちろく)と並び、「明治の三筆」と称される近代書道の重鎮です。あるとき、私は彦根市の書道教室で、この三人それぞれの筆跡を間近で見比べる機会を得ました。筆運びから作品の構成まで、三者三様の表現力に圧倒された記憶があります。

【教室の先生の話】

「鳴鶴の書は、伝統的な書法を土台にしながらも、新しい時代の空気を巧みに取り込んでいます。まさに“クラシック”と“モダン”を絶妙に融合させた書風ですよ」と伺いました。実際に筆を取り、彼らの作品を手本にしようとすると、単なる技術だけでは追いつけない深みがあることを痛感しました。

私が特に興味深く感じたのは、三筆それぞれの個性の違いでした。

| 書家 | 主な特徴 |

|---|---|

| 日下部鳴鶴 | 力強く格調高い書風。特に楷書と行書に秀でる。 |

| 中林梧竹 | 独創的な筆運びで知られ、自由な発想で書を表現し続けた。 |

| 巌谷一六 | 鳴鶴同様に楊守敬に師事し、政治家としても才能を発揮した多才な人物。 |

これら三人を並べて見ると、単純な上手下手では括れない書の奥深さを感じます。それぞれが個性を際立たせながら、明治の書道界という新たな舞台で斬新な一歩を踏み出していたのです。

私がこの3人の作品を観察して学んだのは、「古い伝統を尊重しつつ、新たな試みに挑む姿勢」こそが近代書道の礎を築いたのだということでした。

明治の三筆って、具体的にはどんなところが新時代を感じさせるんでしょう?

時代背景として、西洋文化も一気に流入していたから、書道にも『もっと自由な発想を取り入れたい』という意識があったんでしょうね。

鳴鶴や中林梧竹、巌谷一六は、そのエネルギーをうまく自分の作品に反映させたんだと思います。

三人が成し遂げた功績を振り返ると、明治という激動の時代がいかに書道に改革の波をもたらしたか、そしてその波を乗り越えて新しい境地を開いた彼らの柔軟さを強く感じます。

後世に「近代書道のパイオニア」として高く評価された理由は、そこにあるのではないでしょうか。

書家としての成長と転機

初期の書風と影響を受けた人物

日下部鳴鶴の初期作品を観察すると、彼の後年の強靱な筆致とは異なる、やや穏やかな書風が感じられます。実は若い頃、正式な師匠につく“門下生”という立場ではなかったそうです。ただし周囲の影響は少なくなく、特に以下の書家の存在が大きかったといわれています。

巻菱湖(まき りょうこ)

鳴鶴の兄が巻菱湖の流れを学んでいたこともあり、序盤はその筆法を独学に近い形で取り入れていたとのことです。

貫名菘翁(ぬきな すうおう)

京都で活躍していたこの書家に、鳴鶴は直接師事することはなかったものの、著書や作品を通じて熱心に学んでいたといわれています。

私自身、図書館で鳴鶴の初期作品を写した写真資料を見た際、その柔らかな運筆に驚きました。今の私たちが認識する鳴鶴の書風とはどこか異なる雰囲気があるのです。しかし、ここにこそ大きな成長の余地が示されているとも感じました。

若い頃は力強いだけじゃない、かなり繊細な文字も書いていたんですね。そう聞くと、彼も試行錯誤の連続だったんだろうな。

ええ、書家は一つの流派だけでなく、さまざまな手本や作品を学びながら自分のスタイルを生み出していきますから。

鳴鶴も、複数の書家の影響を受けながら徐々に独自の境地へ進んでいったのでしょうね。

楊守敬との出会いと碑学への傾倒

鳴鶴の転機として大きく語られるのが、清国公使館の随員として来日した書家・金石学者の楊守敬(よう しゅけい)との出会いです。明治13年(1880年)、官職を辞して間もない時期に、鳴鶴は巌谷一六や松田雪柯らとともに楊守敬のもとに通い、金石学に基づく中国古代の碑法帖を深く研究しました。

碑学研究の要点

- 中国・漢魏六朝など、古い時代の書法を石碑の拓本から学ぶ。

- 書家が過去の名品を直接筆写するだけでなく、文字の由来や歴史的背景も同時に考察する。

廻腕法への導入

- 楊守敬が携えていた豊富な資料の中で、“廻腕法”という書き方が鳴鶴の琴線に触れました。

- この技法こそ、後に「日下部鳴鶴の大きな個性」として結実する筆運びの源泉となります。

私が地元の書道家の話を聞いたところ、鳴鶴は楊守敬との邂逅(かいこう)を「運命的だった」と語ったという逸話が伝わっているそうです。

その後、54歳で清国へ直接訪問し、様々な学者や文人とも交流を持つようになりました。新たな知見を積極的に吸収していく探究心が、彼の書家としての飛躍を支えたのではないでしょうか。

もし楊守敬と出会っていなかったら、鳴鶴はどうなっていたんだろう?。

もしかすると、そのまま官界での仕事や別の書風に留まっていたかもしれませんよね。でも実際には、楊守敬から学んだ碑学と廻腕法が彼を本格的に飛躍させたんです。

時代の流れと師との巡り合わせが大きかったんだと思います。

こうした運命のめぐり合わせが、書家・日下部鳴鶴を一段と高い境地へ導いた要因といえるでしょう。彼の書風には、この貴重な出会いを基点に大きく進化した“碑学のエッセンス”が力強く息づいているのです。

廻腕法が生み出す魂の躍動

鳴鶴の書を語るうえで外せないのが、楊守敬から学んだとされる「廻腕法(かいわんほう)」です。私が彦根市で開かれた特別講習会に参加したとき、実際にこの筆法に挑戦する機会がありましたが、最初は筆の角度を常に垂直に保つことすら難しく、想像以上に腕や手首への負荷を感じました。

廻腕法の基本要領

- 筆を紙面に対してほぼ垂直に立てる

- 筆管を大きく寝かせず、腕の動きだけで字形をコントロールする

- 柔らかい長穂の筆を用いることが多く、筆先の動きを微妙に調整しやすい

魂を込める書

- この書き方では、筆がブレたりすると文字の表情にすぐ影響が出ます

- 書き手の精神状態がそのまま表れるため、「書は心画なり」という言葉がより実感を伴って伝わってきます

講師の方いわく、「鳴鶴は生涯にわたってこの方法で書き続け、その独特の筆致に“生きたエネルギー”を与えたのです」とのこと。私も大久保公神道碑の拓本を間近で見た際、一文字一文字に躍動感が満ちているように感じられました。まさに筆使いだけでなく、書き手の内面が文字に宿る瞬間を想像させる作品です。

ちょっと試してみたんだけど、意外に腕が疲れるね。でも慣れると筆に命が宿ったみたいに書けるのが不思議。

鳴鶴が言う“心画”というのは、技術だけでなく書き手の気持ちや集中力がそのまま映し出される、ということじゃないかしら。廻腕法だと、特にそれが如実に表れやすい気がするわ。

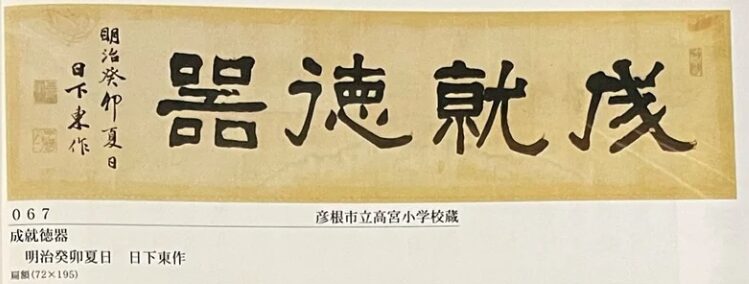

【代表作品と評価】

書論や評論において、鳴鶴の作品には「一字一字に力強さと余韻がある」としばしば評されます。実際にいくつかの代表作を並べてみると、それぞれが異なる筆趣を持ちながらも、共通して内から湧き出る迫力を感じられます。

| 作品名 | 特徴 | 制作年 |

|---|---|---|

| 大久保公神道碑 | 光沢のある楷書で知られ、鳴鶴の最高傑作と称される。 | 明治43年(1910年) |

| 熊野馬渓遊草 | 潤いのある流麗な筆致が印象的。草書の華やかさが垣間見える。 | 不詳 |

| 論書詩屏風 | 古代の六朝書風を取り入れた力強い線質で、迫力に満ちた作品。 | 不詳 |

| 黄庭瓢賛 | 端正な佇まいに格調の高さが感じられる一品。 | 不詳 |

| 龍峡勝概 | 84歳時の作品。北派の影響を下地に、新たな境地を示したとされる。 | 大正10年(1921年) |

特に「大久保公神道碑」は、正式な勅命を受けて書かれたこともあり、「日下部鳴鶴の集大成」と高く評価されます。また、私たちの日常にも鳴鶴の筆跡は存在し、日本酒の銘柄「月桂冠」のロゴにも彼の文字が採用されていることは、書道を知らない人でも驚く点かもしれません。

こうした作品群からは、伝統を守りつつも新たな風を吹き込む鳴鶴の姿勢や、廻腕法を通じて培った筆力が余すところなく伝わってきます。私自身、書を鑑賞する目が少し変わった気がするのは、この“書に込められた精神”を意識し始めたからかもしれません。

鳴鶴の書は実際に見るとどんな印象なんですか?

私が美術館で見た時は、とても品格があって、力強さと優美さが共存している印象でした。特に大久保公神道碑の拓本は、一文字一文字に魂が宿っているような感覚がありました。

現代の書道とは違う、歴史の重みを感じる書なんです。月桂冠のロゴも鳴鶴が書いたと知ると、日常の中に伝統が息づいていることを実感しますね。

「廻腕法」と鳴鶴の書道理論

廻腕法の技法と特徴

「廻腕法(かいわんほう)」は、鳴鶴が楊守敬から学び広めたことで、日本の書道界に大きな衝撃を与えた筆法です。一般的には「柔らかい羊毛筆を紙面に対して垂直に当て、筆の角度を大きく変えずに腕だけで字形を制御する」というスタイルとして知られています。

【柔らかな長穂筆を使用する】

- 穂先が柔らかいほど微細な運筆がしやすい一方、制御が難しいため書き手の熟練度が求められます。

【筆管の動きを最小限に抑える】

- 筆を寝かせることなく、ほぼ垂直をキープしながら腕を回すように使うため、“ブレ”が文字の表情に直接影響しやすい。

【精神性が文字に反映される】

- 筆の使い方に迷いがあると、すぐに線に揺らぎや不安定さが出てしまう。鳴鶴は「書は心画なり」と常々教え、心身の集中が不可欠であることを説きました。

私が実際に講習会で廻腕法に挑戦した際、「筆を立てる」というシンプルな動作が、想像以上に難しく感じられたのをよく覚えています。力まず柔軟な腕の使い方を身につけるためには、相当な稽古が必要だと痛感しました。

書道教育への影響

鳴鶴が掲げた「書は心画なり」という理念は、現代の書道教育にも多大な影響を与えています。技術的に優れた作品を目指すだけでなく、書き手の心構えや精神面を高めることに重きを置くのが、鳴鶴流の大きな特徴です。

精神性を重視した指導

- 筆の運びや線質だけに焦点を置かず、常に「書く姿勢」や「内面のあり方」を重んじる。

独自の筆法の継承

- 廻腕法を学ぶ場では、伝統的な楷書だけでなく、古典の研究と掛け合わせて応用的な技法を学べる仕組みが整う。

他流派との相互影響

- 鳴鶴の弟子である比田井天来が“俯仰法”を確立するなど、同じ鶴門内でもさらなる革新が生まれていった。

こうした教育方針は、単なる模倣では終わらない“書家としての探究心”を育む土壌になっています。私が取材した彦根市内の古い書道教室でも、「鳴鶴の精神を学ぶことで、筆の扱い以前に自分自身と向き合う姿勢を教わる」という声が多く聞かれました。

彦根での夏休み特別講習体験談

彦根市では、日下部鳴鶴の功績を伝承するため、夏休み期間になると子どもから大人まで参加できる特別講習会が開催されます。私が参加したときも、小学生から高齢の方まで、さまざまな世代の受講者が熱心に廻腕法を学んでいました。

【講習の流れ】

- 鳴鶴の生涯や書道理論の解説

スライドや資料を使って、鳴鶴がなぜ廻腕法にたどり着いたのかを解説。 - 実践練習

実際に長穂筆を垂直に立てて、一文字ずつ慎重に書いてみる。 - 講師による個別指導

筆圧や手首の動かし方をチェックし、より安定した線の引き方を指導。

最初は腕がパンパンになっちゃうし、思った以上にハネや止めが難しくて戸惑いました。でも慣れてくると、力強さとしなやかさが同時に出せる感覚が少し掴めたように思います。

廻腕法は、ただの書き方のコツだけでは身につきにくいんですよ。筆を垂直に立てたときこそ、心を落ち着かせて一画一画に集中するのが大切なんです。

こうした講習会を通じて、地域の人々が改めて鳴鶴の偉業と書の奥深さに触れる機会を得ているのだと感じました。書道が“文字をきれいに書くための学習”にとどまらず、“自分の内面を映し出す芸術”であることを実感できるのが、鳴鶴流の真髄といえそうです。

廻腕法って実際に試してみたいですね。でも難しそう…

私も彦根の講習会で体験したことがあるんですよ。最初は本当に難しくて、筆を垂直に保つだけで腕が疲れてしまいました。

でも、慣れてくると不思議と文字に力強さが出てくるんです。鳴鶴が生涯この方法で書き続けたと思うと、その精神力にも感動しますね。

現代の私たちが忘れがちな、一つのことに打ち込む姿勢を教えてくれる気がします。

鳴鶴が築いた書道の新時代

鳴鶴の業績を振り返ると、単なる個人技の追求だけではなく、書道界そのものに大きな変革をもたらしたことがわかります。彼が組織的に弟子を育成し、書道を芸術の域にまで高めた功績は見逃せません。

【明治書壇の組織化】

鳴鶴は明治期の書壇をまとめ上げ、「鶴門」と呼ばれる大きな一派を形成しました。その門弟は3000人以上とされ、各地で書道の普及と後進の育成に尽力。今日の近代書道の礎となる組織づくりに大きく貢献したといえます。

【芸術性への昇華】

かつては実用技術としての側面が強かった書道を、“精神修養”や“芸術性”という観点で捉え直した点も、鳴鶴の革新の一つです。彼が「書は心画なり」と繰り返し説いたことは、書道を単なる文字技術から心の表現にまで引き上げる意識を、多くの弟子たちに浸透させました。

私が彦根の図書館で鳴鶴関連の資料を調べた際、書道家の方々からこんな言葉を耳にしました。「鳴鶴は、同時代の他の書家よりも、先んじて書に“人間的な深み”を求めていた。そこが現代まで続く書の芸術観に繋がっているんですよ」と。

【主な弟子とその功績】

鳴鶴には実に多くの弟子がいましたが、特に次のような人物は後の書道界にも大きな影響を残しています。

比田井天来(ひだい てんらい)

- 鳴鶴の碑版法帖をさらに研究し、独自の“俯仰法”を確立。

- 後世の近代詩文書や前衛書など、新たな書のジャンル発展にも寄与。

近藤雪竹(こんどう せっちく)

- 隷書の名手として知られ、門弟育成に情熱を注いだ。

- 関東のみならず近畿や中京にも鳴鶴の教えを広め、全国的な普及に尽力。

丹羽海鶴(にわ かいかく)・渡辺沙鷗(わたなべ さおう)

- 鳴鶴門下の“四天王”とも称され、それぞれ独自の書風を打ち立てる。

- 作品には廻腕法を継承しつつ、自身の個性を融合させたバリエーションが見られる。

こんなにも多くの弟子を抱えるなんて、鳴鶴は相当なカリスマ性があったんでしょうか?

そうですね。明治期の政治家との繋がりも活かしながら、組織を主導する力を発揮したと聞きます。

それに、書に対する真摯な姿勢や理念に共鳴した弟子も多かったんでしょうね。

「鶴門」から輩出された書家たちは、師の廻腕法を受け継ぎながらも、それぞれ新しい筆法や解釈を切り開いていったのが特徴です。

その動きこそ、近代~現代書道が多様性をもって発展した源流といえるでしょう。鳴鶴の精神は、こうした弟子たちを通じて今なお脈々と受け継がれているのだと感じます。

鳴鶴の精神、今に生きる

日下部鳴鶴の遺産は、今なお彦根の街全体に息づいています。私が訪れた「鳴鶴ウォーク」というイベントでは、鳴鶴ゆかりの場所を歩きながら、地元のボランティアガイドから貴重なエピソードを教わりました。

彼が幼い頃に過ごした生家跡、学問を深めた寺院、そして晩年の創作に思いを馳せる記念館。どのスポットも、鳴鶴の人生と書への情熱をありありと感じさせてくれます。

【日下部鳴鶴顕彰会の活動】

- 作品展示会や関連講演の開催

- 地元小学生に向けた書道教室の実施

- 鳴鶴に関する資料の保存・公開

- ゆかりの地を巡る企画や観光サポート

私が記念館を見学した際、鳴鶴が長年使い込んだ筆や硯(すずり)が展示されていました。ガイドさんによると、彼は晩年まで同じ道具を大切に扱っていたそうです。

その道具をじっと見つめていると、不思議と彼自身の筆を運ぶ姿や、書を前にした真剣なまなざしが浮かんでくるようでした。

彼の書を実際に見て、文字だけじゃなく“人”も感じられる気がします。こういう芸術が今も地元の人たちの誇りになっているんですね。

そう思います。書道は筆者の心が映し出されるからこそ、その足跡も含めて後世に引き継がれる価値があるんじゃないでしょうか。鳴鶴の情熱や生き方が、作品を通して伝わり続けているんですね。

こうした顕彰会の取り組みにより、若い世代も鳴鶴の精神に触れながら「書くこと」の奥深さを学んでいます。単なる観光資源にとどまらず、地域文化の核として今後も受け継がれていくことでしょう。

私も「鳴鶴ウォーク」や記念館での体験を通して、書道が人の心に訴えかける力を再確認できました。彼の理念に魅了される人々が今も多いのは、それが時代を超えた普遍的な価値を持っているからではないでしょうか。

- 日下部鳴鶴記念館での常設展示

- 年1回の特別展「鳴鶴と彦根」の開催

- 小中学生向けの書道教室「鳴鶴に学ぶ」の実施

- 鳴鶴ゆかりの地を巡るウォーキングイベント

- 鳴鶴の命日(4月14日)に行われる追悼式

鳴鶴の影響力って、今でも強いんですね。彦根市でのイベントも興味深いです。

そうなんです。私も彦根市の特別展に行ったことがありますが、鳴鶴の作品を間近で見ると、その迫力に圧倒されますよ。特に、子供向けの書道教室は素晴らしいと思います。

鳴鶴の精神を若い世代に伝えることで、日本の伝統文化が守られていくんですね。顕彰会の活動を通じて、鳴鶴の業績が現代に生き続けているのを実感しました。

まとめ|受け継がれる鳴鶴の遺産

日下部鳴鶴は、近代書道の革新者として単に優れた技法を確立しただけでなく、その精神性を含めて大きな変化をもたらした人物です。実際に彼の書に触れてみると、一本の筆遣いから、“書き手の心”が浮かび上がるような感覚を得ることができます。

- 書道の新たな地平を切り開いた

御家流から唐様への転換期、さらには碑学や廻腕法の普及に鳴鶴が寄与したことは、のちの日本書道界の発展に決定的な影響を与えました。 - 地域を越えて広がる教え

3000人を超える門下生や各地の書道教室を通じて、彼の書道理論は今なお生き続けており、「書は心画なり」という理念も揺るぎないものとなっています。 - 文化と観光の両面での貢献

彦根で開催されるイベントや記念館の活動が盛んであることからもわかるように、鳴鶴の足跡は地域活性化にも寄与し、多くの人がその偉業に触れる機会を得ています。

今回、鳴鶴の作品を通して“書はただの文字”じゃないんだな、と実感しました。自分の内面が字に映し出されるって不思議だけど、すごく魅力的ですね。

そうなんです。だからこそ、彼が説いた“心画”が現代に生きる私たちの胸にも響くのかもしれません。

時代が変わっても、文字を通じて心を映し出すという本質は色褪せないと思います。

私自身も、鳴鶴の歩みを追いかけるうちに、単に“きれいな文字”を追求するだけではない書道の奥深さに気づかされました。彼の作品には、書家としての研鑽や歴史的視点、さらには人間としての強い意志が一本の筆に凝縮されています。

もし機会があれば、ぜひ彦根を訪れ、日下部鳴鶴の世界に身を置いてみてはいかがでしょうか。そこには文字を超えた感動と、新たな発見がきっと待っています。

コメント