本記事は、書道を始めたばかりの初心者や、どのお手本を選べば良いか迷っている方を対象にしています。特に、基本をしっかり学びたいと考える学生や趣味として書道を楽しみたい大人の方に向けて、書体の選び方とおすすめをわかりやすく解説します。

書道のお手本選びの重要性

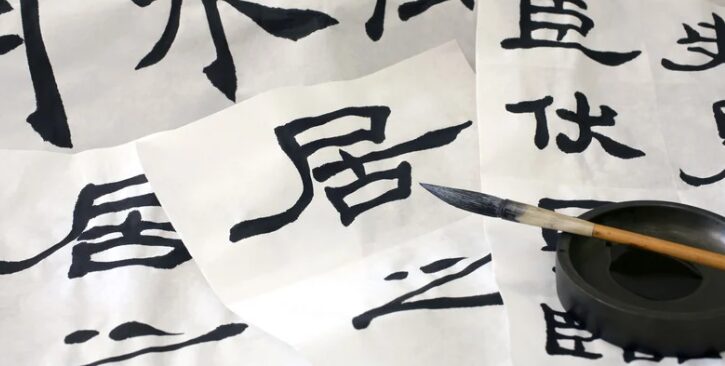

書道はお手本によって上達のスピードや字の美しさが大きく変わります。適切なお手本を選ぶことで、基礎がしっかりと身につき、文字のバランスや筆使いの感覚が自然と養われます。

自分の目的に合ったお手本を選ぶ

初心者が陥りがちな失敗は、難しすぎるお手本を選んでしまうことです。初めはシンプルで基本的な書体から始め、徐々に難易度を上げることが大切です。自分が何を目指して書道を学びたいのかを考え、その目的に合ったお手本を選びましょう。

お手本選びのポイント

書きたい文字の種類:漢字だけでなく、かな文字や篆書なども検討する。

目的の明確化:美しい文字を書くのが目的か、歴史的な書を学ぶのか。

レベルに応じた選択:初心者は楷書、慣れてきたら行書や草書に進む。

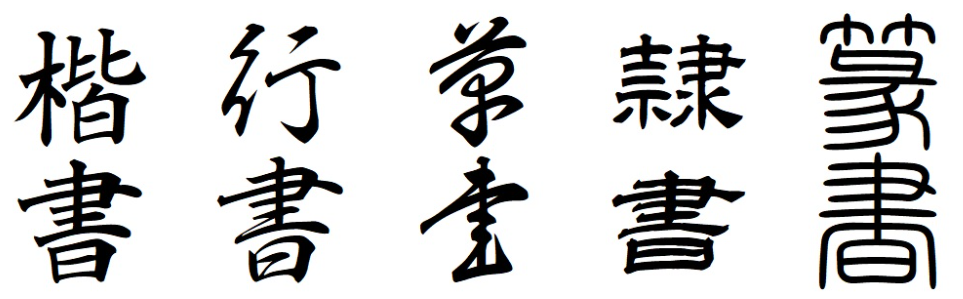

初心者におすすめの書体5選

1. 楷書(かいしょ)

基本中の基本で、正しい筆順やバランスを学ぶのに最適です。筆遣いが明確で、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

楷書のメリット

- 読みやすく、バランスが取りやすい

- 書き順や筆の動きを学ぶのに最適

- 美しい文字の基本が身につく

楷書のデメリット

- 簡単に見えるが、細かい部分での精度が求められる

- 単調に感じる場合がある

楷書は書道の基礎中の基礎です。筆の持ち方や力加減、正しい線の引き方を学ぶうえで欠かせません。最初は少し退屈に感じるかもしれませんが、しっかり取り組むことで後の上達に大きな違いが出ます。

2. 行書(ぎょうしょ)

楷書よりも少し流れるような書体で、柔らかさと動きのある筆使いを学べます。楷書に慣れてきたら挑戦すると良いでしょう。

行書の特徴

- 自然な流れとリズム感が魅力

- 速く書く練習にも最適

- 実用的な場面でも多く使われる

行書は楷書の堅さから解放され、筆の動きに自由さが出てきます。リズム感が重要で、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、慣れると書く楽しさが倍増します。普段のメモや手紙でも使える実用性も魅力です。

3. 隷書(れいしょ)

独特の平たい形と横に広がるバランスが特徴です。古典的な雰囲気があり、書く楽しさを感じやすい書体です。

隷書のポイント

- 古代中国の歴史的な書体で、個性的な美しさ

- 線の太さや強弱を意識しやすい

- 文字の構造を理解するのに役立つ

隷書は少し古風でありながら、現代でも魅力的な書体です。独特の筆遣いや線の変化が楽しく、芸術的な側面も強いです。筆圧や運筆のコントロールを養うには最適な書体です。

4. 草書(そうしょ)

筆の動きが自由で、表現力を養うのに最適です。ただし、初心者には少し難しいため、行書に慣れてから挑戦するのが良いでしょう。

草書のメリット

- 芸術的な表現がしやすい

- 書くスピードを上げられる

- 柔軟な筆遣いが学べる

草書の注意点

- 読みにくさがあるため、理解が必要

- 初心者には難易度が高め

草書はまさに「書道の芸術」です。自由な線の動きが魅力ですが、基礎がないと読みにくくなりがちです。行書での経験を活かし、自分だけの表現方法を見つける楽しさがあります。

5. 古典臨書(こてんりんしょ)

有名な書家の作品を模写することで、書の深みや歴史的背景を学ぶことができます。初心者でも基礎を学びながら取り組むことが可能です。

古典臨書の魅力

- 名作から技術と美意識を学べる

- 書道の歴史や文化を深く理解できる

- 自分の書風を育てる助けになる

古典臨書は、偉大な書家たちの技術や精神を追体験できる貴重な学びの場です。ただ模写するだけでなく、その背景にある歴史や文化を感じることで、書への理解が深まります。

私の体験談:お手本選びで上達した実感

私自身、最初は楷書のお手本を選んで基礎をしっかり学びました。そのおかげで筆の持ち方や筆圧のコントロールが身につき、次に行書へ進んだときもスムーズに移行できました。特に古典臨書に取り組んだ際、書の奥深さに触れ、書道の楽しさを再発見できたのが印象的でした。

体験から学んだこと

- 基本が大切:楷書で基礎を固めることが後の上達に繋がる

- 段階的な成長:行書や草書に進むことで、書の幅が広がる

- 楽しさの発見:臨書を通じて歴史と芸術に触れることで、新たなモチベーションが生まれる

まとめ

初心者にとって、お手本選びは書道上達の鍵となります。自分の目的やレベルに合った書体から始め、少しずつステップアップすることが大切です。

- 楷書から始めて基礎を固める

- 行書や隷書で表現力を養う

- 草書や臨書で芸術性と歴史への理解を深める

ぜひ、自分にぴったりのお手本を見つけて、書道の世界を楽しんでください。

コメント