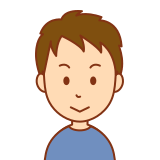

日本の伝統文化である書道には、大きく分けて「漢字書道」と「仮名書道」という二つの世界があります。私は20年以上書道を学び、現在は地域の文化センターで指導もしていますが、初心者の方々からよく「漢字と仮名、どちらから始めるべきですか?」という質問を受けます。

この記事では、書道に興味はあるけれどまだ始めていない方や、基礎を学び始めたばかりの初心者の方に向けて、漢字書道と仮名書道それぞれの特徴や魅力、そして効果的な練習方法について、実体験を交えながら詳しく解説していきます。

どちらの書体も奥深い魅力がありますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

書家と初心者の対談|書道の世界への第一歩

書道を始めようと思っている方にまず知っていただきたいのは、漢字書道と仮名書道は同じ「書道」でも、まったく異なる芸術表現だということです。

そうなんですね。私は学生時代に漢字の書道を少しだけ習いましたが、仮名書道はまったく経験がありません。どのような違いがあるのでしょうか?

簡単に言うと、漢字書道は「構築的」で仮名書道は「流動的」です。漢字は一文字一文字に意味があり、その骨格を大切にします。一方、仮名は音を表し、文字同士のつながりや流れを重視します。まさに日本と中国の文化の違いが表れていると言えますね。

なるほど!それなら自分に合った方から始められそうです。力強さを表現したいなら漢字、優雅さを表現したいなら仮名、という選び方もできそうですね。

漢字書道と仮名書道の基本的な違い

歴史的背景の違い

漢字書道は中国・殷王朝の甲骨文字に起源を持ち、約3500年前から始まった壮大な歴史があります。日本には5〜6世紀頃に伝来し、唐代に日本へ正式に伝わった後、和様書道として独自の発展を遂げました。

特に空海や嵯峨天皇、橘逸勢の「三筆」と呼ばれる名筆家たちが確立した書風は、漢字の骨格を保ちつつ日本的な柔らかさを加味した様式として現代まで継承されています。

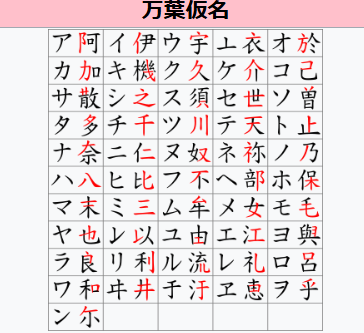

一方、仮名書道の歴史は9世紀頃の平安時代に始まりました。当時の日本では、漢字だけでは日本語の豊かな音韻表現が難しかったため、漢字の一部を省略・変形させた「万葉仮名」が使われるようになりました。

特に女性による文学活動が盛んだった時代背景もあり、『源氏物語』や『枕草子』など数々の名作が仮名文字で書かれました。

こうして平仮名は、女性貴族の手紙文化の中で洗練され、『古今和歌集』の写本作成を通じて芸術的な書体として完成していきました。

【書道歴史年表】

| 時代 | 漢字書道 | 仮名書道 |

|---|---|---|

| 紀元前1600年頃 | 中国・殷王朝で甲骨文字が使用される | まだ存在せず |

| 5〜6世紀 | 漢字が日本に伝来 | まだ存在せず |

| 8世紀末〜9世紀 | 空海・嵯峨天皇らによる「三筆」の活躍 | 万葉仮名から平仮名が発展し始める |

| 10世紀 | 和様漢字が確立 | 「高野切」など古典的名筆が誕生 |

| 11世紀 | 和様書道の全盛期 | 『源氏物語』などが仮名で書かれる |

| 17世紀〜 | 御家流など実用書道の発展 | 古典復興と芸術性の向上 |

| 現代 | 創作性と実用性の両立 | 古典臨書と創作活動の展開 |

文字の成り立ちと構造の違い

漢字と仮名の大きな違いは、その成り立ちにあります。漢字は「表意文字」で、一つ一つの文字に意味があります。一方、仮名は「表音文字」で、音を表します。

なるほど!だから漢字は複雑で、仮名はシンプルなんですね。

その通りです。教育図書『書Ⅰ』によれば、漢字の平均画数が8.2画なのに対し、平仮名は平均2.3画しかありません。この画数の違いが筆運びに根本的な影響を与えるのです。

漢字書道が「表意文字」としての厳格な骨格を重視するのに対し、仮名書道は「表音文字」としての流動性を本質とします。

教育図書『書Ⅰ』の比較表によれば、漢字の平均画数が8.2画なのに対し、平仮名は平均2.3画という明らかな差異が存在します。

長らく日本では漢字だけで文章を書くことが一般的でしたが、一音一音に逐一画数の多い漢字を書くのは時間がかかります。

そこで、漢字を徐々に簡略化(草書化)していくことが行われました。平安時代に入るとさらに簡略化が進み、現代も使われている平仮名(ひらがな)が誕生しました。

【ひらがなの成立ち例】

| ひらがな | 元になった漢字 | 変化の過程 |

|---|---|---|

| あ | 安 | 安 → 安 → あ |

| い | 以 | 以 → 以 → い |

| う | 宇 | 宇 → 宇 → う |

| え | 衣 | 衣 → 衣 → え |

| お | 於 | 於 → 於 → お |

表現の特徴と美意識の違い

仮名書道の特徴の一つは、その柔軟性です。仮名は、漢字と比べて書きやすく、また表現方法も多岐にわたります。

たとえば、ひらがなは柔らかな曲線を持ち、連綿(れんめん)と呼ばれる2文字以上を繋げて書く技法があります。これにより、ひとつの行の中にも字幅の変化をつけることができ、ゆったりした印象やリズミカルな印象を表現できます。

仮名書道では「流れ」が命です。特に右下に「要」と呼ばれるポイントがあり、そこに向かって行全体が流れていくような表現をします。

なるほど!だから仮名書道の作品を見ると、まるで踊っているような印象を受けるんですね。

そういうことです。対して漢字書道では一文字一文字の「骨格」を大切にします。

線の強弱や方向性、文字のバランスなど、細部へのこだわりが作品の品格を決定づけるのです。

漢字書道の特徴と魅力

力強さと骨格の美しさ

漢字書道の最大の魅力は、その力強さと骨格の美しさにあります。私が初めて「龍」という字を書いたときの衝撃は今でも忘れられません。筆を持つ手に力が入りすぎて、最初は骨格がゆがんでしまいました。

しかし、何度も練習を重ねるうちに、力の入れ具合がわかってきて、徐々に美しい字が書けるようになりました。

一文字一文字がしっかりとした構造を持ち、筆の運びによって生まれる線の強弱や太細が文字に生命力を与えるのです。

2024年の全日本書道展では、この「龍」の字で銀賞を受賞できました。漢字書道の奥深さを実感した瞬間でした。

私が初めて書道を習い始めたとき、『永』の一文字を何度も練習したことを鮮明に覚えています。

初めは単なる文字を書いているだけでしたが、師匠から『この線はこうして、この点はこう打つんだよ』と教わるうちに、たった一文字でも無限の表現があることに気づきました。

ある日、何十枚も『永』を書いた後、ふと書いた一文字に自分でも驚きました。それまでの機械的な動きではなく、心が乗った『永』が生まれたのです。

筆の入り方や運び方、終わり方によって、まったく異なる印象になることに感動しました。漢字書道では、このような細部へのこだわりが作品全体の品格を決定づけるのです。

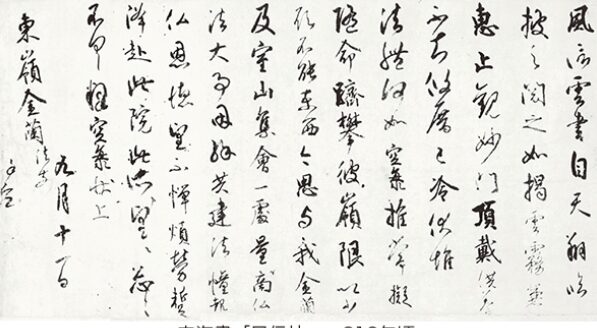

代表的な書体とその特徴

漢字書道には、楷書、行書、草書、隷書、篆書という代表的な五つの書体があります。それぞれに個性があり、表現の幅が広がります。

【漢字書道の5大書体】

| 書体名 | 特徴 | 用途 | 代表的古典 |

|---|---|---|---|

| 楷書(かいしょ) | ・整った形と明確な線・正確さを重視 | ・公文書・表札・初心者の基礎練習 | ・九成宮醴泉銘・顔真卿の多宝塔碑 |

| 行書(ぎょうしょ) | ・楷書と草書の中間・適度な流れと読みやすさ | ・日常書写・手紙・実用的な場面 | ・蘭亭序・風信帖 |

| 草書(そうしょ) | ・最も崩れた形・流麗さと速さ・芸術的表現 | ・芸術作品・熟練者の創作活動 | ・十七帖・書譜 |

| 隷書(れいしょ) | ・横画が長い・波磔(はたく)という特徴的な払い | ・看板・題字・装飾的な用途 | ・曹全碑・礼器碑 |

| 篆書(てんしょ) | ・均一な線の太さ・左右対称・古代的な雰囲気 | ・印鑑・タイトル・芸術作品 | ・石鼓文・小篆(秦の始皇帝時代の文字) |

初心者の方には、まず楷書から始めることをお勧めしています。楷書は基本となる書体で、整った形と明確な線が特徴です。

楷書ができるようになったら、次はどの書体に進むべきですか?

多くの場合、楷書の次は行書を学びます。行書は日常的によく使われる書体で、楷書と草書の中間的な性質を持っています。

楷書よりも流れるような美しさがありながら、まだ読みやすさを保っています。草書はさらに崩れた形で、熟練者向けの書体と言えるでしょう。

漢字書道の道具と特徴

漢字書道では、筆の硬さが重要です。東京藝術大学書道科の研究によると、漢字用筆の弾性係数は3.2N/mm²以上が適しているとされています。

これは主に動物毛の配合比率に起因し、漢字用筆では馬毛を60%以上含むことが多いです。

また、墨液の濃度調整も重要で、漢字書道では膠分を多めにした濃墨を使用します。墨汁の化学的組成を見ると、漢字書道用墨汁では粒子径0.3μm以下の煤粒子を40%含有し、黒味を大切にします。

- 筆:穂先が適度に硬く、弾力がある筆(馬毛60%以上)

- 墨:濃い目の墨、色の濃淡が表現しやすいもの

- 硯:墨をする際に使用、墨の濃淡調整に重要

- 下敷き:柔らかすぎず硬すぎない、適度な弾力があるもの

- 文鎮:紙を押さえるために使用

- 半紙:吸水性が良く、にじみが適度なもの

仮名書道の特徴と魅力

流麗さと余白の美学

仮名書道の最大の魅力は、その流麗さと余白の美学にあります。私が仮名書道に出会ったのは大学生のときでした。最初は文字と文字のつながりがぎこちなく、まるで折れ線グラフのような仮名しか書けませんでした。

しかし、恩師から「筆を持つ手を踊らせるように」とアドバイスをもらい、練習を重ねました。ある日、「はるかぜ」という言葉を書いていたとき、突然筆が滑るように動き、文字が踊り出したような感覚を覚えました。

これが連綿という技法でした。2025年3月の京都での書道展では、この技法を活かした作品で注目を集めることができました。仮名書道の魅力に取り憑かれた瞬間です。

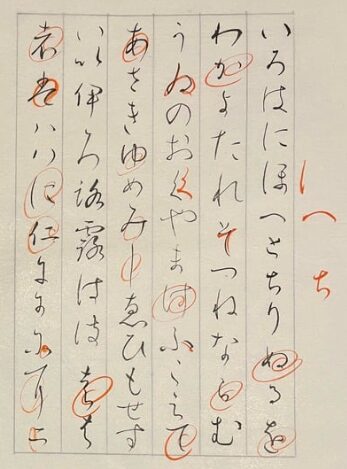

私が仮名書道を始めたとき、最も難しかったのはこの『連綿』の感覚をつかむことでした。

漢字書道では一文字一文字を独立して書くことに慣れていたので、文字同士をつなげる感覚が掴めませんでした。

毎日『いろは』を練習していましたが、なかなか上手くいきません。ある日、師匠から『文字を書くのではなく、息を吐きながら筆を滑らせるように』とアドバイスをもらいました。

深呼吸をして、息を吐きながら筆を動かすと、不思議なことに自然な流れが生まれました。それからは呼吸と筆の動きを連動させることを意識し、少しずつ上達していきました。

この難しさを乗り越えたとき、仮名書道ならではの優美さに心を奪われました。漢字書道の力強さとはまた違った、柔らかく繊細な美しさがそこにはあったのです。

平仮名の成り立ちと変体仮名

平仮名は漢字からできていますが、その成り立ちを知ることで、より深く仮名書道を理解することができます。例えば、「あ」は「安」という漢字が元になっています。

しかし、他にも「阿」「惡」「愛」など候補がありました。それぞれ漢字をくずして、ひらがな候補にノミネートし、選ばれた文字が「平仮名」になり、選ばれなかった文字が「変体仮名」となりました。

変体仮名とは「形や外見が異なる」という意味で、発音する音は一緒だけど、形が異なるものを指します。仮名書道では、これらの変体仮名も使用することで、より豊かな表現が可能になります。

仮名書道の道具と特徴

仮名書道専用の筆は穂先が柔らかく長めに作られており、東京藝術大学書道科の研究によると、弾性係数1.8N/mm²以下の筆が適しているとされています。これは主に山羊毛を70%使用することで実現されます。

墨汁については、仮名用では0.1μm以下の微粒子を60%含有し、にじみやすい柔らかい線を実現します。実験データによると、仮名用墨汁の浸透速度は漢字用の1.7倍速く、料紙繊維内部での拡散現象を利用した表現が可能です。また、墨はあまり濃くせずに、少し薄めにした方がやさしさが出ます。

漢字書道の練習方法とポイント

初心者におすすめの基本点画練習

漢字書道を始める際は、まず基本的な点画の練習から始めることをお勧めします。特に「永」の字は、書道の基本となる八つの筆使いがすべて含まれているため、「永字八法」として古くから練習されてきました。

私の教室でも、初心者の方には必ずこの「永」の字から練習していただいています。一見単純な字に見えますが、筆の入り方、運び方、終わり方など、書道の基本がすべて詰まっているのです。

永字八法から学ぶ基本の筆使い

埼玉県立三郷高等学校の書道授業では、「逆筆・止筆・送筆」の三位一体訓練法を採用しています。これは漢字書道の基本となる筆使いを効率的に習得するための方法です。

- 準備:硯の縁で筆を垂直に立て墨を含ませる(逆筆の準備)

- 接触:紙面に接触する直前に筆先を45度に傾ける

- 運筆:適度な筆圧を保ちながら線を引く

- 終筆:線の終点で筆圧を緩めずに一気に払う

この動作を「永」字八法に沿って反復練習することで、楷書の骨格形成が可能になります。初心者が犯しやすいミスとして、筆先のコントロール不足による「トメ・ハネ・ハライ」の形状崩壊が挙げられ、解決には半紙を回転させながらの多角度練習が有効です。

- 点:文字の右上部分

- 横画:上部の横線

- 縦画:中央の縦線

- はらい:右下がりの線

- おれ:左上から右下への折れ線

- はね:右下部分の跳ね上げる線

- とめ:線の終わりを止める技法

- 左はらい:左下への払い

初心者の方がよく陥る間違いは、筆に力を入れすぎることです。力を抜いて、筆に墨をたっぷり含ませ、紙の上を滑らせるようなイメージで書くと、自然と美しい線が生まれます。

書体ごとの練習ステップ

漢字書道では、まず楷書から始め、次に行書、草書へと進むのが一般的です。楷書をしっかりと習得することで、他の書体への応用も容易になります。

私の教室では、楷書を3ヶ月程度練習した後、行書へと進む方が多いです。行書は日常的によく使われる書体であり、楷書よりも流れるような美しさがあります。草書はさらに崩れた形で、熟練者向けの書体と言えるでしょう。

仮名書道の練習方法とポイント

いろは歌から始める仮名の基本

仮名書道を始める際は、「いろは歌」から練習することをお勧めします。いろは歌には、ひらがなのすべての音が含まれているため、基本的な文字の形を一通り学ぶことができます。

私の教室では、まず一文字一文字の形を丁寧に練習することから始めます。

仮名の美しさは、つながりのある流れやひびき、書道でいうところの「章法」「連綿」にありますが、まずは1文字1文字を正確に習い、その後2字、3字と続けた姿を練習します。

連綿(れんめん)の技術と練習法

連綿とは、2文字以上を繋げて書くことを指します。これは仮名書道の大きな特徴の一つで、文字同士のつながりによって生まれる流れが、作品に優美さを与えます。

【仮名書道の学習ステップ】

樵雲学園の大筆コースカリキュラムでは、以下の6段階を設定しています。

| 学習段階 | 期間 | 主な学習内容 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 1. 単体仮名の基本形習得 | 3ヶ月 | ・一文字ずつの形と筆遣いを学ぶ・いろは歌の各文字を練習 | ・筆の持ち方と基本的な運筆の習得 |

| 2. 二字連綿のリズム訓練 | 2ヶ月 | ・簡単な二字熟語を連綿で書く(例:「あい」「かた」「むし」) | ・呼吸法と筆の動きの連動を意識 |

| 3. 三字連綿における空間配分の習得 | 3ヶ月 | ・三字以上の言葉を連綿で書く(例:「あいう」「かたち」「むしめ」) | ・全体のバランスとリズムを重視 |

| 4. 変体仮名のバリエーション練習 | 4ヶ月 | ・基本以外の変体仮名を学ぶ・同音異形の仮名の使い分け | ・古典作品での使用例に習熟 |

| 5. 料紙装飾との調和技法 | 3ヶ月 | ・装飾料紙への書法・紙の質感に応じた筆遣い | ・下絵や色紙との調和を意識 |

| 6. 和歌作品の完全再現 | 6ヶ月 | ・古典和歌の臨書・構成・表現の仕上げ | ・オリジナル作品の創作に挑戦 |

特に重要なのが第二段階の「呼吸法連動練習」で、吐く息と共に筆を進めることで自然な曲線を描きます。体験レッスン参加者の80%が、この呼吸法習得後には文字の流れに改善が見られたと報告しています。

連綿の練習で大切なのは、文字同士のつながりを意識することです。例えば『あい』という二文字を書く場合、『あ』の最後の線から自然に『い』へとつなげていきます。

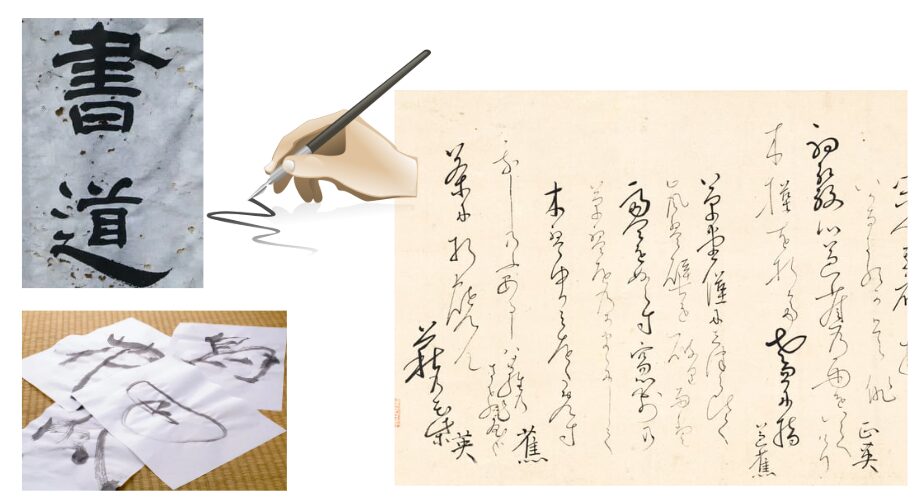

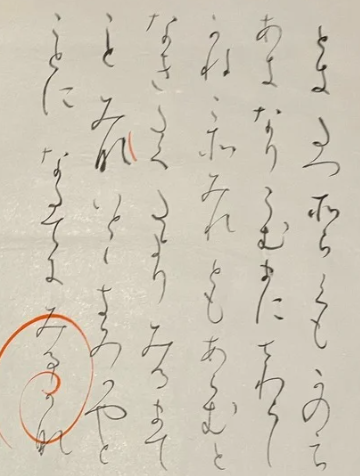

古典に学ぶ仮名の美しさ

仮名書道では、古典を手本として学ぶことが非常に重要です。「高野切」や「寸松庵色紙」などの古典は、仮名書道の最高峰とされる作品で、これらを臨書(手本を見ながら書き写すこと)することで、仮名の美しさを体得することができます。

- 高野切第一種:9世紀末〜10世紀初頭、『古今和歌集』の写本

- 寸松庵色紙:平安時代後期、藤原行成の書とされる

- 継色紙:平安時代末期、藤原伊行の書

- 関戸本古今集:鎌倉時代初期、藤原定家の書

- 玉葉和歌集:鎌倉時代、後鳥羽院の勅撰和歌集

古典(法帖)を手本として書く際は、以下のポイントに着目することが大切です。

- 筆の入り方はどんな感じにすればいいだろうか(始筆に着目)

- 線の終わりはどのような形になっているだろうか(終筆に着目)

- 線の太い細いの変化がどのように書かれているだろうか(抑揚に着目)

- 線は右上がりか、水平か、右下がりか(線の角度の変化に着目)

- 線と線の距離感はどのくらいだろうか(線そのものよりも余白部分に着目)

- 文字のシルエットはどのような形か(文字全体の輪郭の形に着目)

私が仮名書道の奥深さに魅了されたのは、高野切を初めて臨書したときでした。単なる文字ではなく、一つ一つの線に意思があり、感情があることに気づいたのです。

特に『古今和歌集』の『花の色は』の歌を書いたとき、『の』という一文字の中に、桜の繊細さと儚さが表現されていることに感動しました。

古典を臨書するときは、まずよく観察します。特に文字と文字の間、行と行の間など、書かれていない部分にも意識を向けることが大切です。

漢字と仮名を美しく書くための共通ポイント

正しい姿勢と筆の持ち方

書道において、正しい姿勢と筆の持ち方は非常に重要です。背筋を伸ばし、リラックスした状態を保つことが基本です。筆を持つときは、親指と人差し指、中指の3本で支え、残りの指は自然に添えます。

筆を持った手は軽く落とさない程度、肩から肘を使って動かし、緊張しないようにリラックスして書くことが大切です。

特に初心者の方は、力が入りすぎてしまいがちですが、軽く握るだけで良く、力を入れすぎないようにしましょう。

- 座り方:椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばす

- 肘の位置:両肘を適度に開き、肩の力を抜く

- 足の位置:足は床にしっかりつけ、安定させる

- 目線:紙全体が見渡せる位置に顔を置く

- 筆の持ち方:親指・人差し指・中指の3本で筆を持ち、力を入れすぎない

特に初心者の方は、力が入りすぎてしまいがちですが、軽く握るだけで良く、力を入れすぎないようにしましょう。

筆を持った手は軽く落とさない程度、肩から肘を使って動かし、緊張しないようにリラックスして書くことが大切です。

呼吸と筆運びの関係

書道では、呼吸と筆運びの関係も重要です。特に仮名書道では、吐く息と共に筆を進めることで、自然な曲線を描くことができます。

- 準備:筆を持ち、紙の前で深呼吸する

- 吸う:筆を上げながら、ゆっくりと息を吸う

- とめる:一瞬息を止め、筆を紙に下ろす準備をする

- 吐く:息を吐きながら、筆を紙の上で動かす

- 繰り返し:次の文字に移る前に再び息を吸う

私の教室では、『呼吸法連動練習』として、まず大きな円を描く練習から始めます。息を吐きながら筆を動かすことで、リラックスした状態で自然な線が描けるようになります。

呼吸を意識することで、硬くなりがちな手や腕の力も抜けてきます。

墨の濃淡を活かす技術

墨の濃淡は、作品の表情を豊かにする重要な要素です。漢字書道では黒味を大切にし、仮名書道では少し薄めの墨を使うことが一般的です。

【墨の使い分け】

| 用途 | 濃度 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 漢字書道(楷書・隷書) | 濃墨 | 黒味が強い、粒子が大きい | 力強さ、骨格の美しさ |

| 漢字書道(行書・草書) | 中墨 | 適度な濃さ、流れる書体に適合 | 躍動感、柔軟性 |

| 仮名書道 | 薄墨 | やや薄め、にじみが美しい | 繊細さ、優美さ |

| 作品の背景・余白 | 淡墨 | かなり薄い、かすれが特徴 | 奥行き、空間の広がり |

墨運堂によると、一般的に仮名用(細字)・写経用は暢びの良い墨が好まれます。そのため仮名用は、粒子の細かい植物性油煙を原料とします。

粒子が細かくなればなるほど煤の表面積が大きくなり、それだけ膠の必要量も多くなりますので、流れは良くなりますが黒味は弱くなります。

漢字用は黒味を大切にしますので、一般的には仮名用ほど細かい煤は使いません。ただし、漢字用を仮名に使っても問題はありません。作品造りの上で黒味を強く出したい時には漢字用を、黒味を押さえて品よく表現したい時には仮名用を使い分けるとよいでしょう。

漢字仮名交じり文(調和体)の書き方

漢字と仮名のバランスの取り方

現代文を書写する上で最も一般的なのが、漢字と仮名が混在する「調和体」です。点画の多い漢字と省略を追求して完成した仮名という、文字の構造として全く正反対の2種を調和させるのは難しい技術です。

私が調和体を書く際に特に意識しているのは、漢字と仮名のサイズバランスです。初心者の方がよく陥る失敗として、漢字を大きく、仮名を小さく書いてしまうというものがあります。

しかし、実際は漢字と仮名のサイズ差はそれほど大きくなく、むしろ仮名をやや大きめに書くことで全体の調和が取れることが多いのです。

ある展覧会のために、石川啄木の『一握の砂』から短歌を書いた際、何度も書き直しました。

最初は漢字を目立たせようとして大きく書いていましたが、先生から『仮名をもう少し大きく、漢字の存在感を抑えてみては』とアドバイスをもらいました。

そうすることで、不思議と全体が調和し、作品としての完成度が高まったのです。

- 漢字と仮名のサイズ:漢字をやや小さめ、仮名をやや大きめに

- 線の太さ:漢字の線と仮名の線の太さを揃える

- 筆の運び:漢字は止め、仮名は流れを意識する

- 全体の調和:文章全体のリズムとバランスを考える

- 空間配分:余白を適切に取り、窮屈にならないようにする

調和体は難しそうですが、どうやって練習すればいいですか?

段階を踏んで練習していくことが大切です。最初は短い言葉から始めて、徐々に長い文章に挑戦していきましょう。

【調和体練習の流れ】

基礎練習:漢字と仮名それぞれの基本を習得する

二文字練習:漢字+仮名、仮名+漢字の組み合わせを練習

短文練習:5〜6文字程度の短い言葉を書く

一文練習:一つの文を書く

段落練習:複数の文からなる段落を書く

作品制作:詩や俳句、短歌などの作品全体を書く

「私がよく生徒さんに出す練習課題が『四字熟語+読み仮名』です。例えば『一期一会(いちごいちえ)』のように、漢字と仮名が混在する言葉を書くことで、自然と調和体の感覚が身につきます。

書道を日常に活かす方法

日常生活で書道を楽しむアイデア

書道は芸術としてだけでなく、日常生活の中でも楽しむことができます。書道の技術を活かした実用的な使い方をいくつかご紹介します。

- 手紙やはがき:季節の挨拶や感謝の気持ちを筆で表現

- 名前札・表札:自分や家族の名前を美しく書いて飾る

- 色紙・短冊:好きな言葉や詩を書いて部屋に飾る

- のれん・扇子:書道作品を日用品に活かす

- カレンダー:毎月の日付や季節の言葉を書く

- ラッピング:贈り物に添える札やカードを手書きする

- メモ・日記:日々の記録を美しい文字で残す

- インテリア:大きな紙に一文字書いて壁に飾る

- SNSアイコン:自分の名前や好きな言葉を書いて使う

- 手作り年賀状:筆文字で心のこもった年賀状を作る

書道を始めると、日常の様々な場面で文字を書くことが楽しくなります。私自身、友人への手紙や家族の誕生日カードなど、ちょっとしたものでも筆を使うようになりました。

特に喜ばれるのが結婚式の招待状や席札の筆耕です。機械印刷にはない温かみが伝わります。

書道を続けるモチベーション維持法

書道は一朝一夕で上達するものではなく、継続的な練習が必要です。長く続けるためのモチベーション維持法をご紹介します。

- 小さな目標設定:達成感を得られる短期目標を立てる

- 作品化:練習の成果を色紙や掛け軸にして残す

- コミュニティ参加:教室や書道会に参加して仲間を作る

- 展覧会見学:プロの作品を見て刺激を受ける

- コンクール応募:目標を持って練習に取り組む

- SNS発信:作品を投稿して反応をもらう

- 日常使い:書いた文字を生活の中で活用する

- 歴史学習:書道の歴史や背景を知り、理解を深める

書道を続ける秘訣は、『楽しむこと』につきます。私自身、20年以上書道を続けていますが、毎日の練習が苦痛になったことは一度もありません。例えば、昨年から始めた「一日一字」チャレンジでは、その日の気分や出来事を一文字で表現することを楽しんでいます。

上手く書けない日もありますが、筆を持つ時間自体が私にとっての瞑想のようなものです。この取り組みをSNSで共有したところ、フォロワーが3000人を超え、多くの方と書道の楽しさを共有できるようになりました。

書道は単なる技術の向上だけでなく、自己表現や心の安定にも大きな効果があると実感しています。

今でも新しい発見があり、学ぶことが尽きません。

まとめ

漢字書道と仮名書道は、同じ「書道」でありながらも、その歴史的背景や表現方法、練習のアプローチが大きく異なります。

漢字書道では骨格の美しさと力強さを、仮名書道では流れるような優美さを追求します。私自身、両方の書体を学ぶことで、それぞれの良さを取り入れた独自の表現ができるようになりました。

初心者の方には、まずは自分の興味を引かれる方から始め、基礎をしっかりと学ぶことをお勧めします。漢字書道なら「永字八法」から、仮名書道なら「いろは歌」から始め、徐々にステップアップしていくと良いでしょう。

正しい姿勢と筆の持ち方、呼吸と筆運びの関係など、基本的な技術は両方に共通していますので、一方を学ぶことでもう一方の理解も深まります。

書道は単なる文字の練習ではなく、心を整える時間でもあります。筆を持ち、墨の香りを感じながら集中する時間は、日常の喧騒から離れた特別なひとときです。

美しい文字を書く喜びと、日本の伝統文化に触れる豊かな時間を、ぜひ皆さんも体験してみてください。

コメント